○岬町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護給付費等(第3条―第14条)

第3章 地域相談支援(第15条―第23条)

第4章 計画相談支援(第24条―第27条)

第5章 自立支援医療費(第28条―第33条)

第6章 補装具費(第34条)

第7章 地域生活支援事業(第35条―第39条)

第8章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

第2章 介護給付費等

(介護給付費等の支給申請)

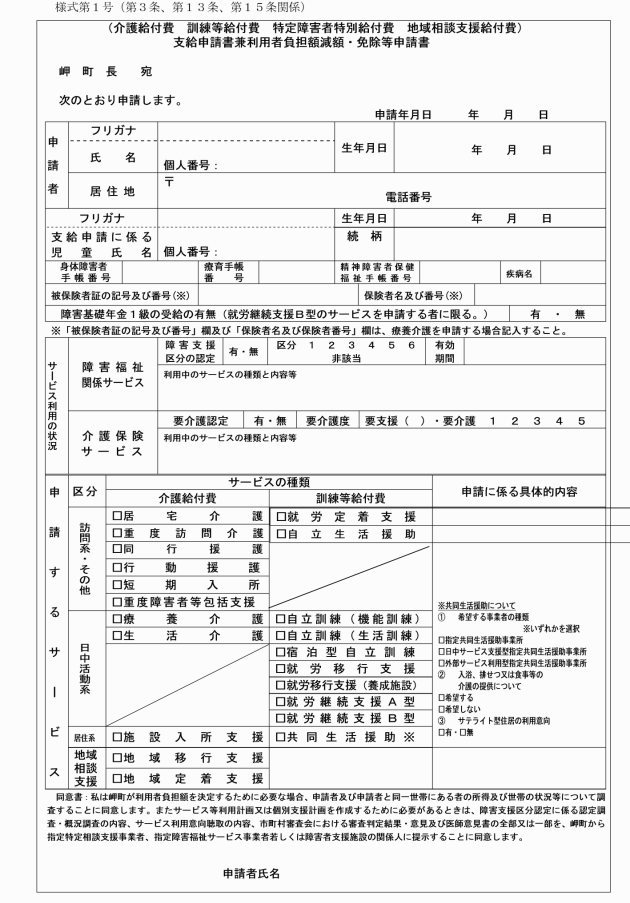

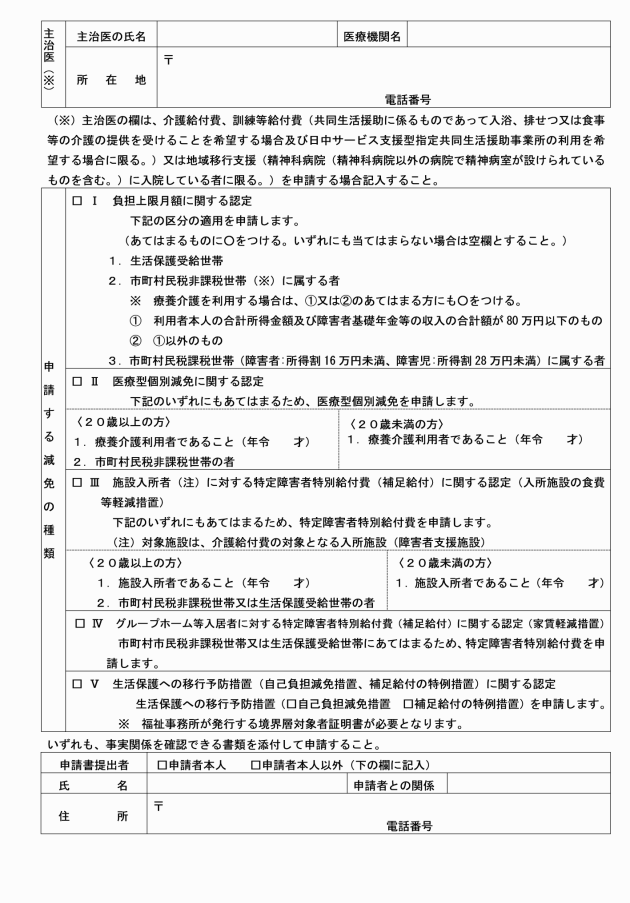

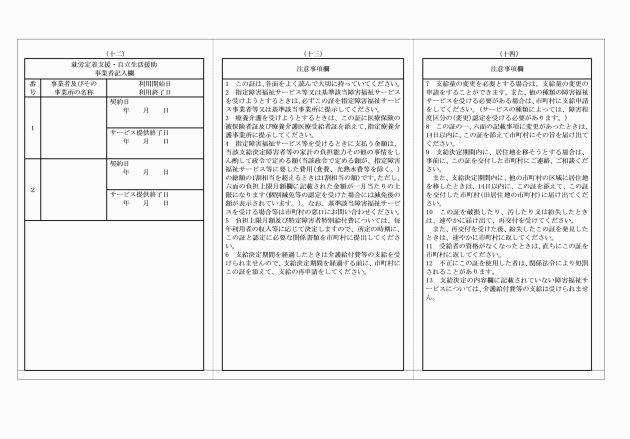

第3条 施行規則第7条第1項に規定する申請は、(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

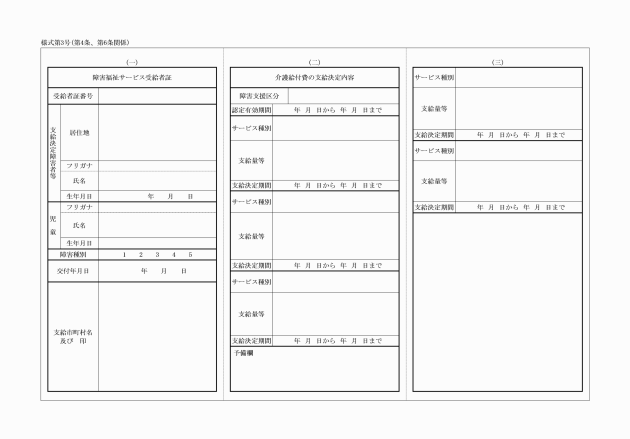

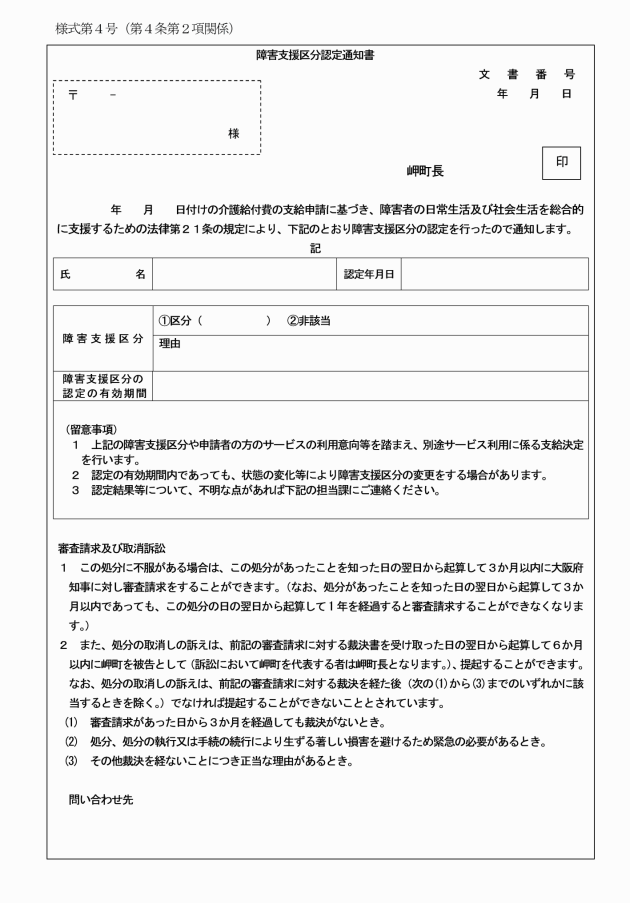

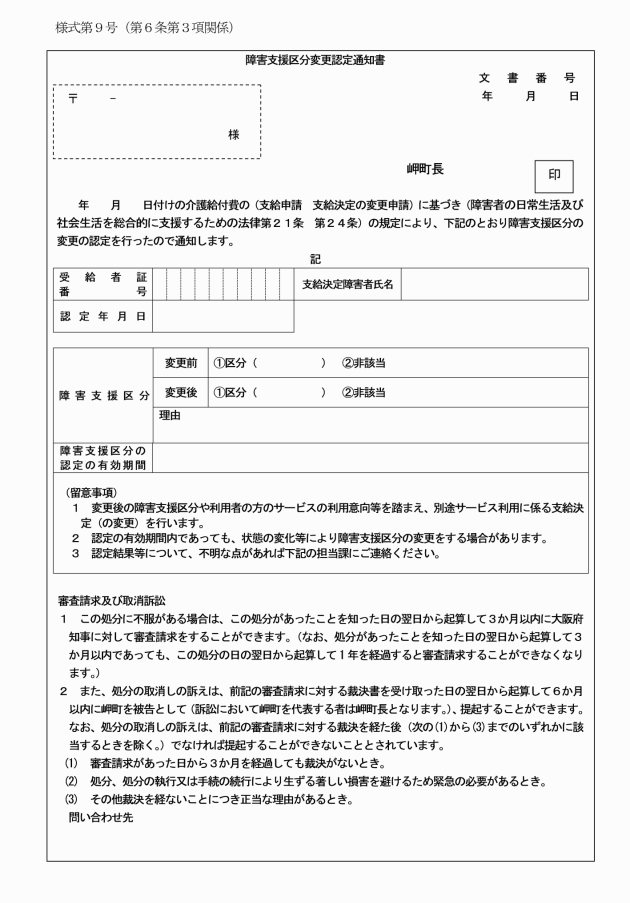

2 施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第4号)によるものとする。

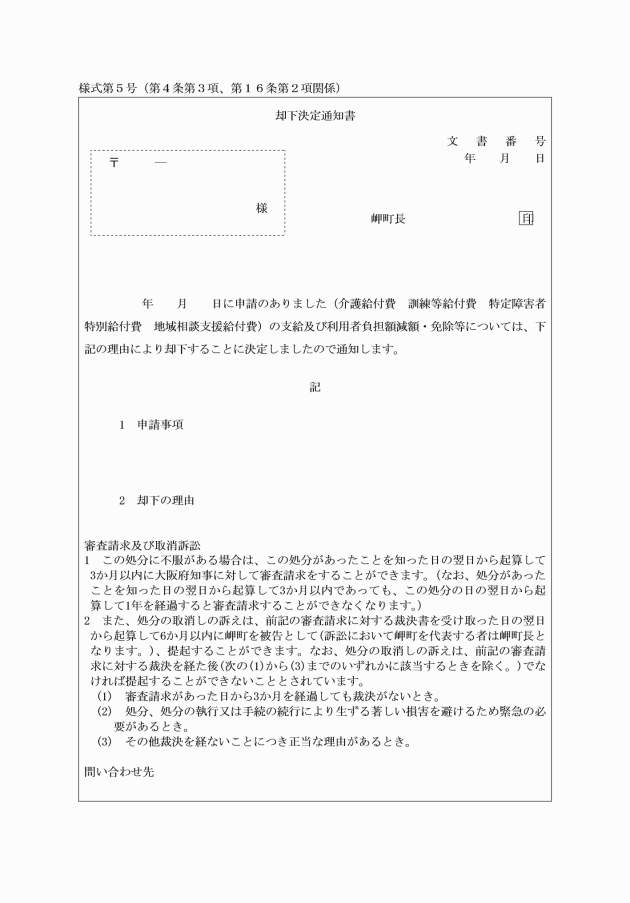

3 町長は、法第22条第1項の規定により、介護給付費等を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更の申請)

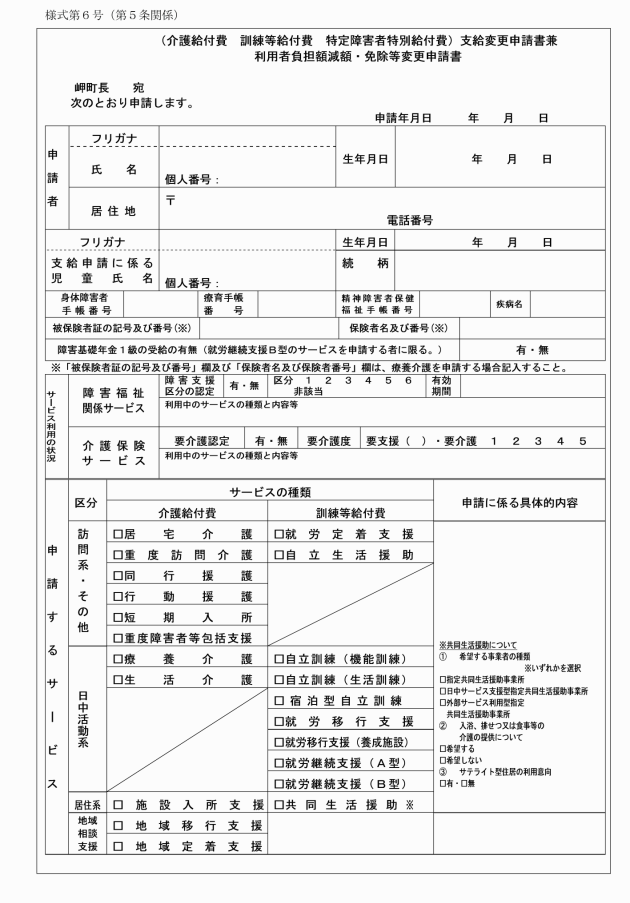

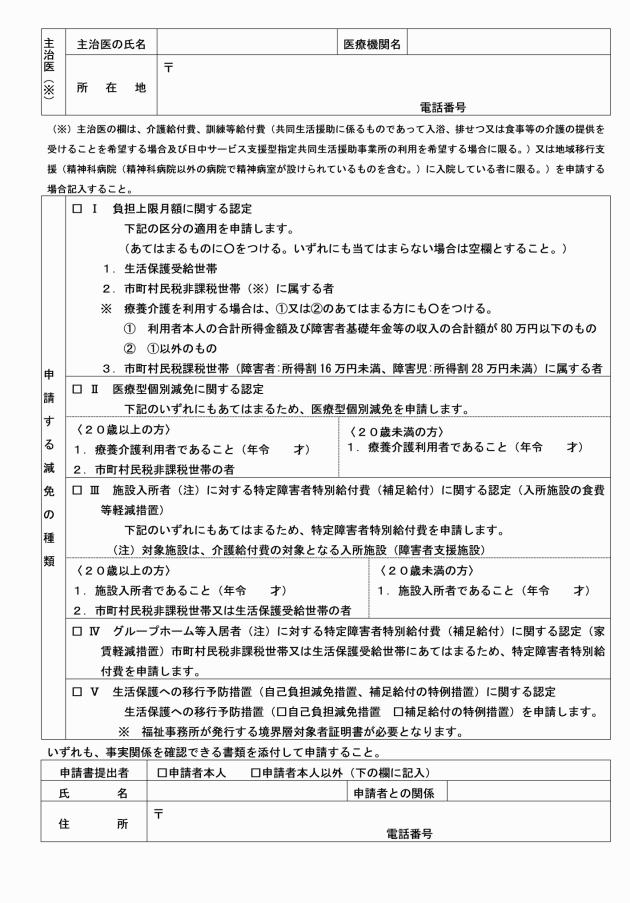

第5条 施行規則第17条第1項に規定する申請は、(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

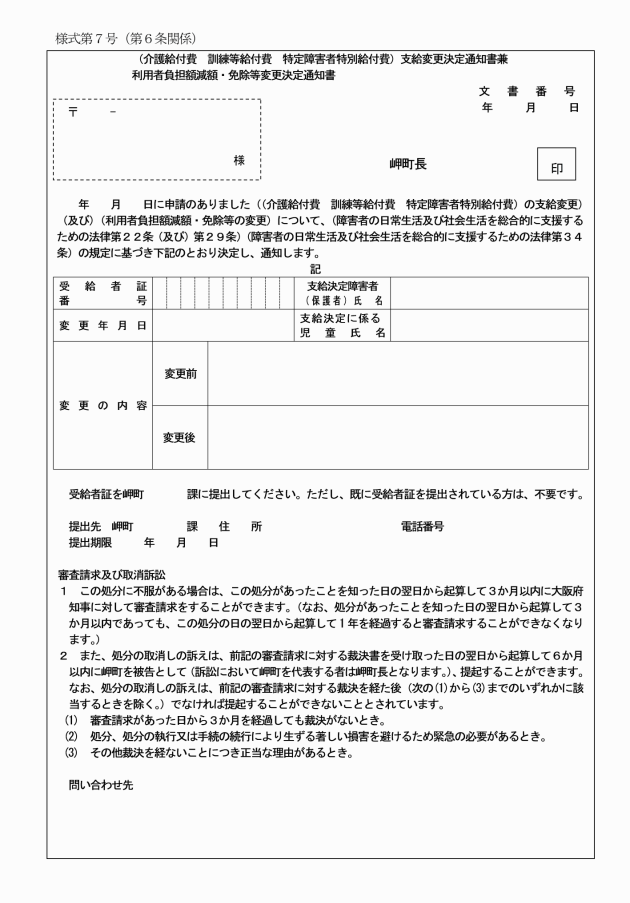

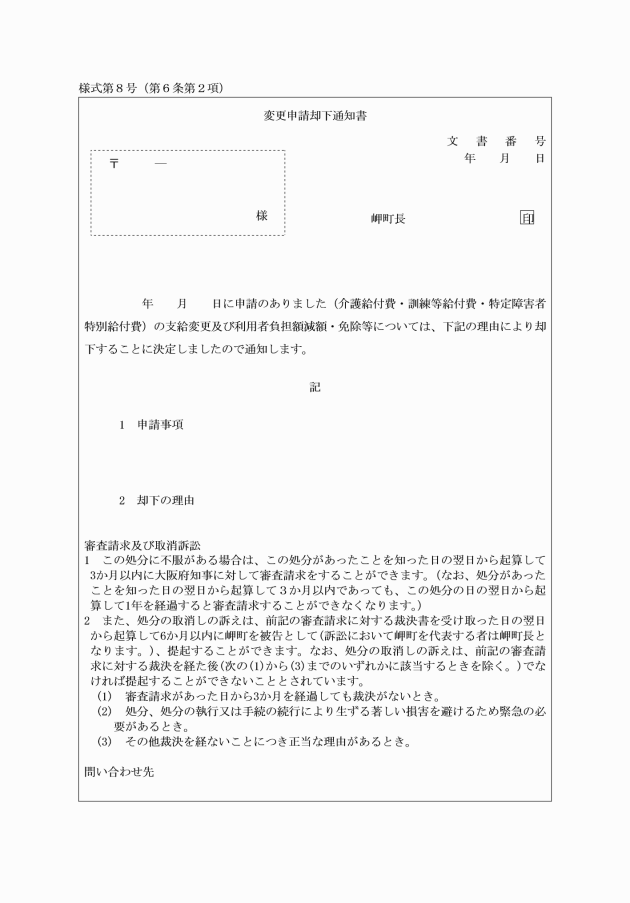

(支給決定等の変更の通知)

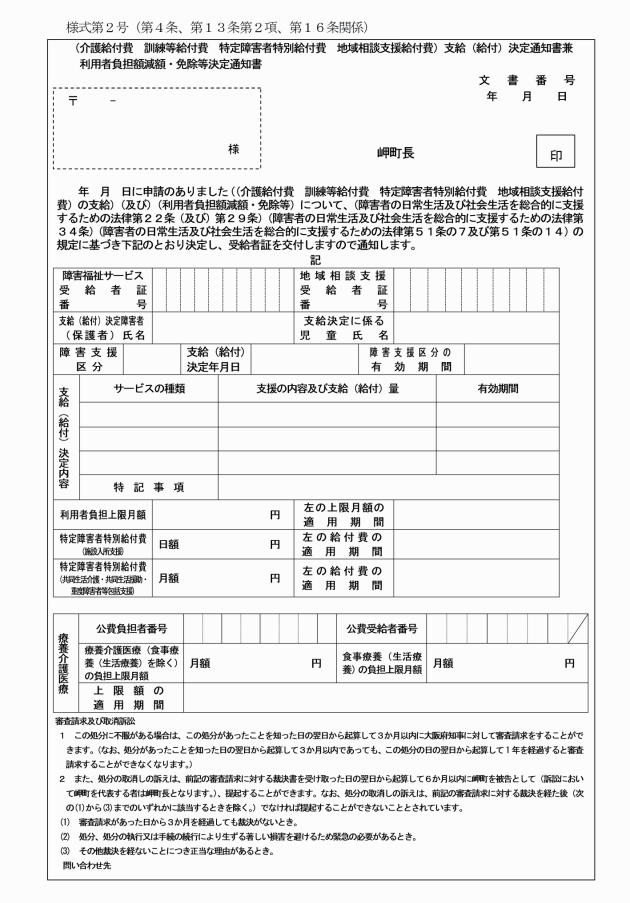

第6条 町長は、法第24条第2項の規定により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により通知するとともに受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第24条第2項の規定により、支給決定の変更の決定を行わないときは、変更申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

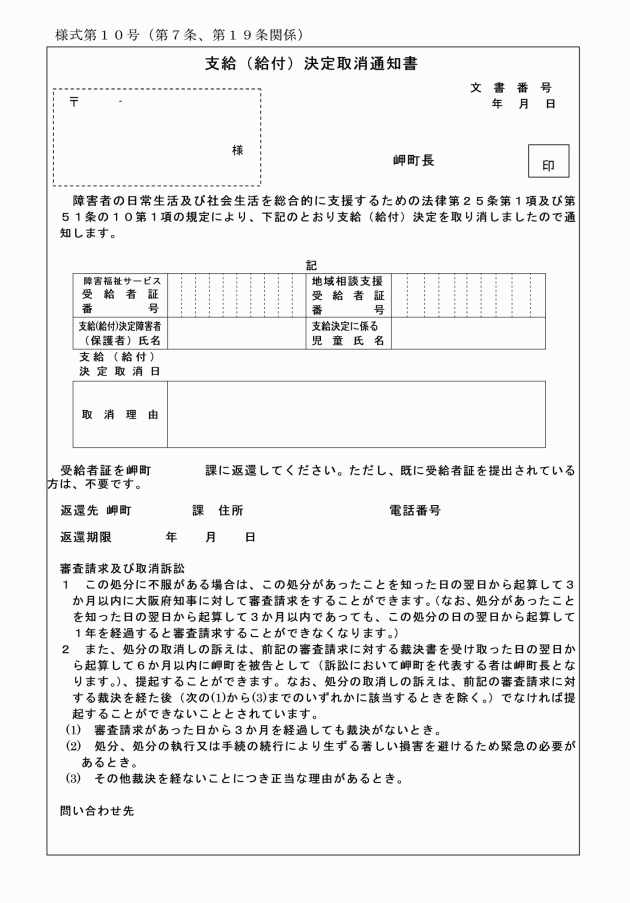

第7条 施行規則第20条第1項に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

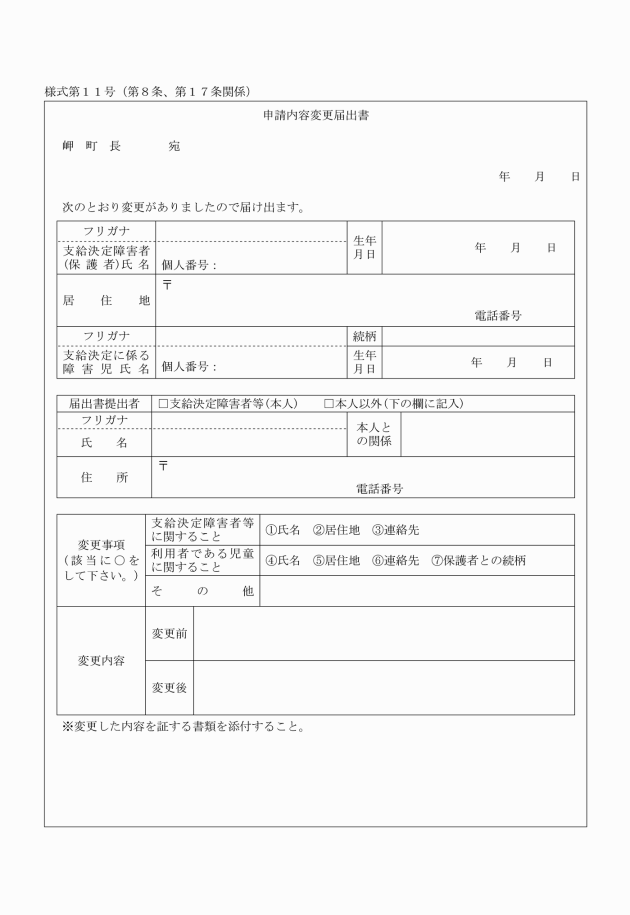

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

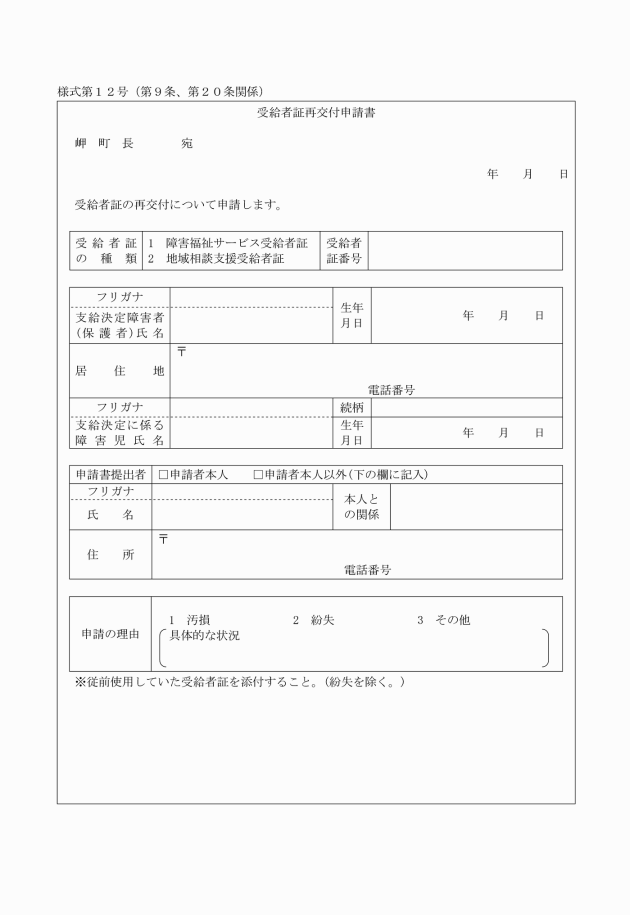

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

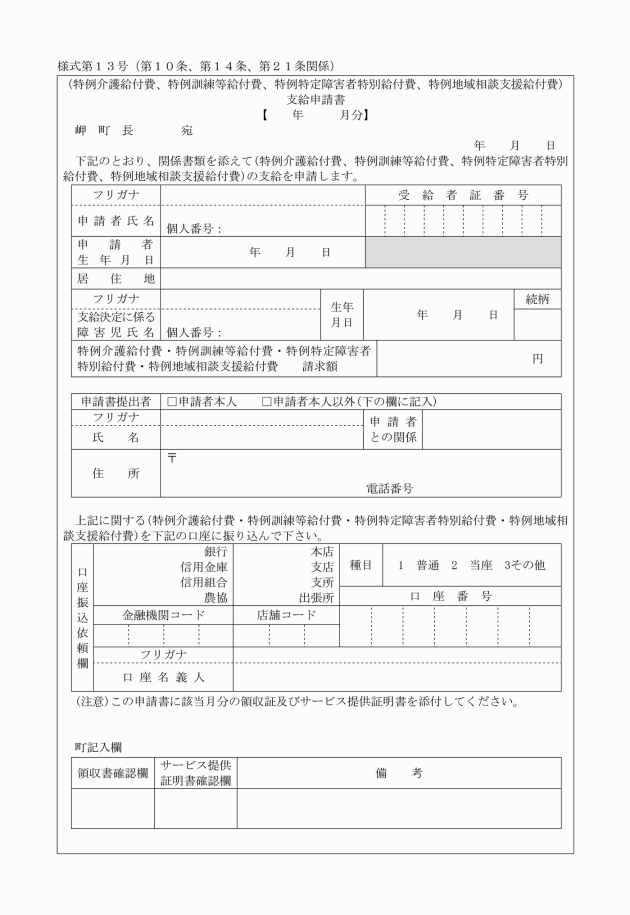

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給申請)

第10条 施行規則第31条第1項に規定する申請は、(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。

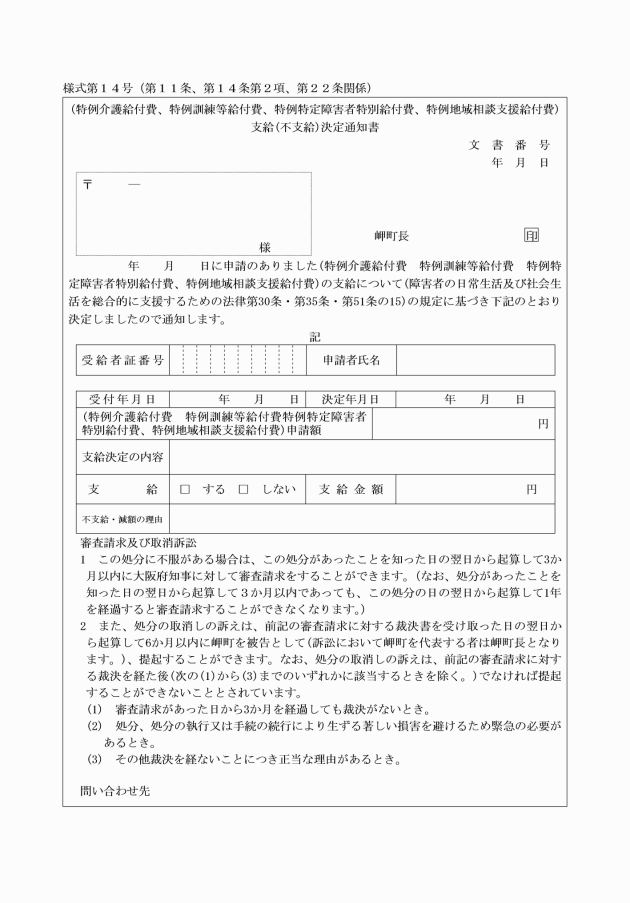

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給決定)

第11条 町長は、施行規則第31条第1項の規定に基づき特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費、特例訓練等給付費の額は、法に基づく指定障害者福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)で定める額とする。

(特定障害者特別給付費の支給申請)

第13条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請は、(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第14条 施行規則第34条の4第1項に規定する申請は、(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。

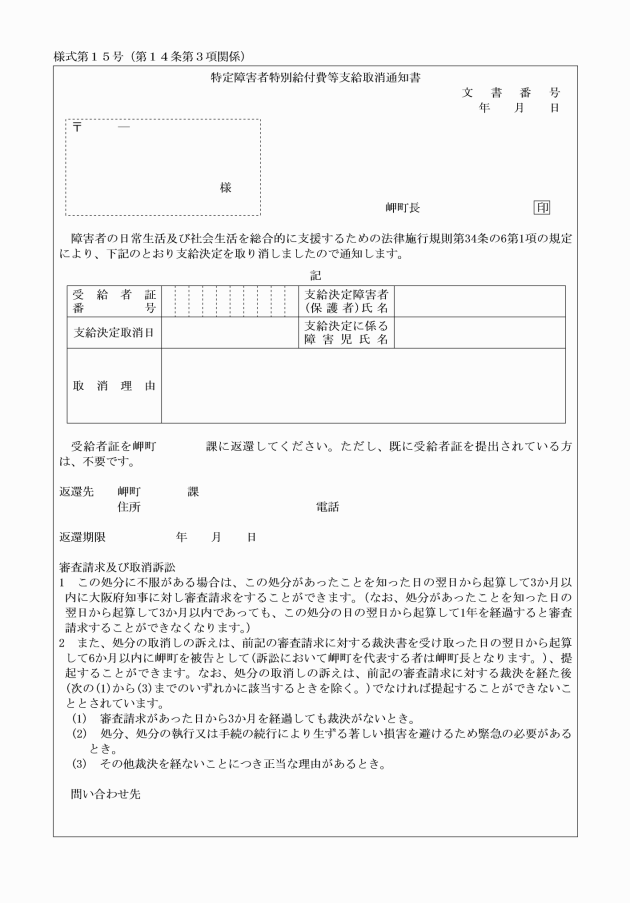

3 施行規則第34条の6第2項に規定する通知は、支給(給付)取消通知書(様式第15号)によるものとする。

第3章 地域相談支援

(地域相談支援給付費の支給申請)

第15条 法第51条の6に規定する申請は、(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1条)によるものとする。

2 町長は、法第51条の7の規定により、介護給付費等を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費給付決定の変更の申請)

第17条 法第51条の9第1項に規定する申請は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(地域相談支援給付費給付決定等の変更の通知)

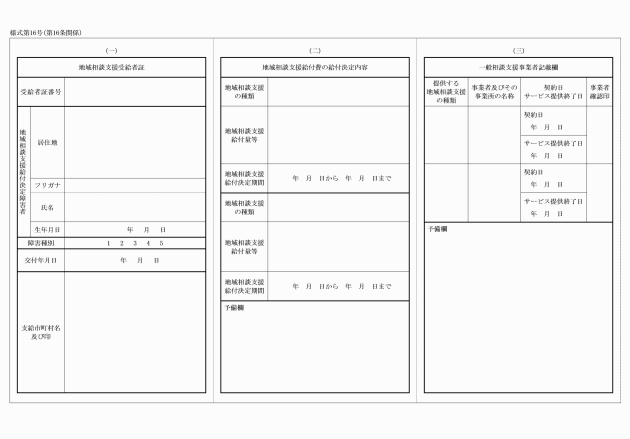

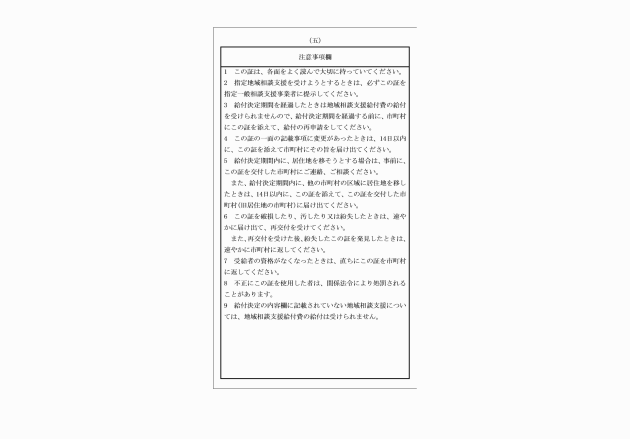

第18条 町長は、法第51条の9第2項の規定により、給付決定の変更の決定を行ったときは、当該決定者に対し地域相談支援受給者証の提出を求め、当該決定に係る事項を記載し、同受給者証を申請者に返還するものとする。

(地域相談支援給付費給付決定の取消し)

第19条 町長は、法第51条の10第1項の規定により、地域相談支援給付決定を取り消す場合は、当該受給者に対し支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)をもって、地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。

(地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第20条 施行規則第34条の50に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給申請)

第21条 施行規則第34条の53に規定する申請は、(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給)

第22条 町長は、法第51条の15の規定に基づき特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例地域相談支援給付費の額)

第23条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項による基準額とする。

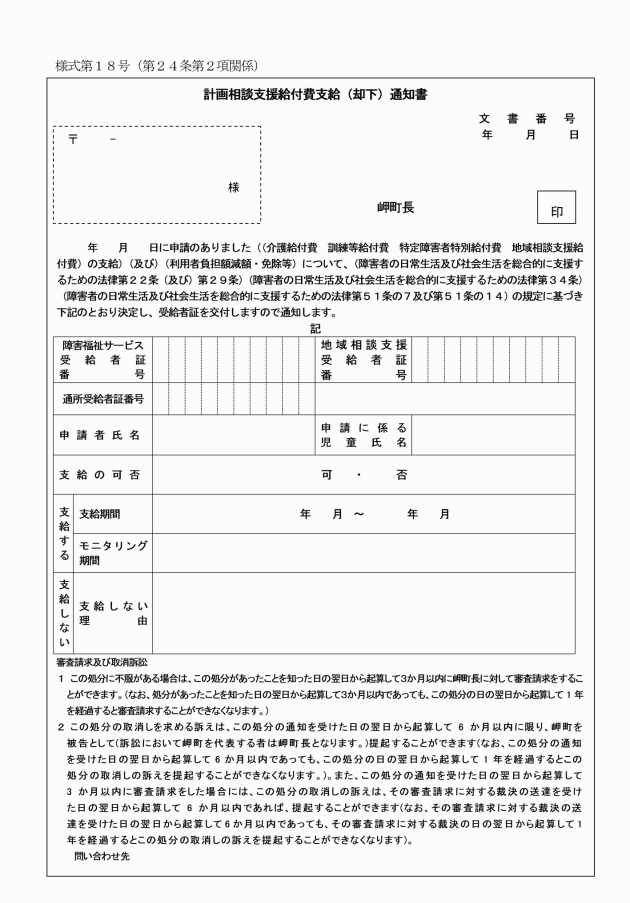

第4章 計画相談支援

(計画相談支援給付費の支給申請等)

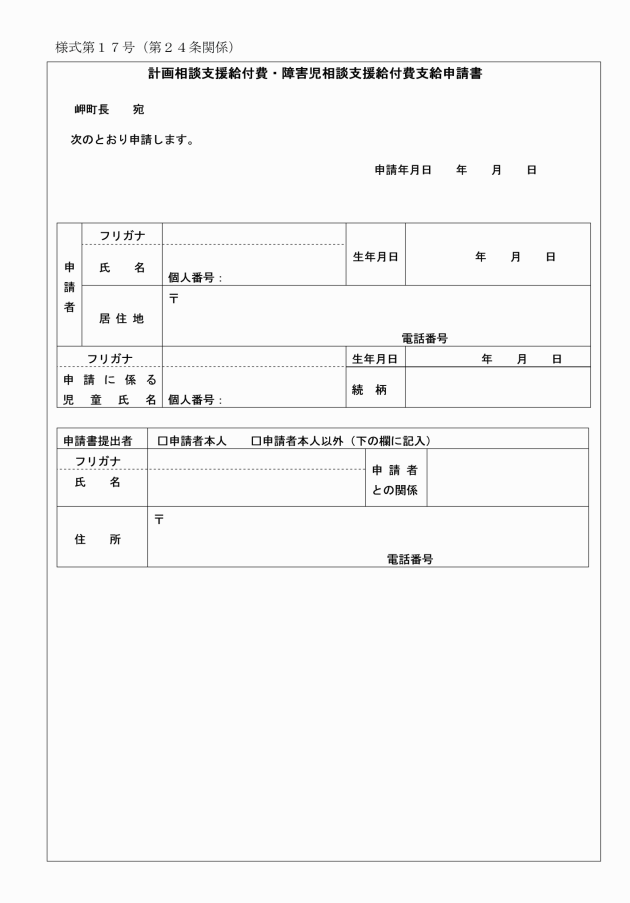

第24条 施行規則第34条の54の規定による申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

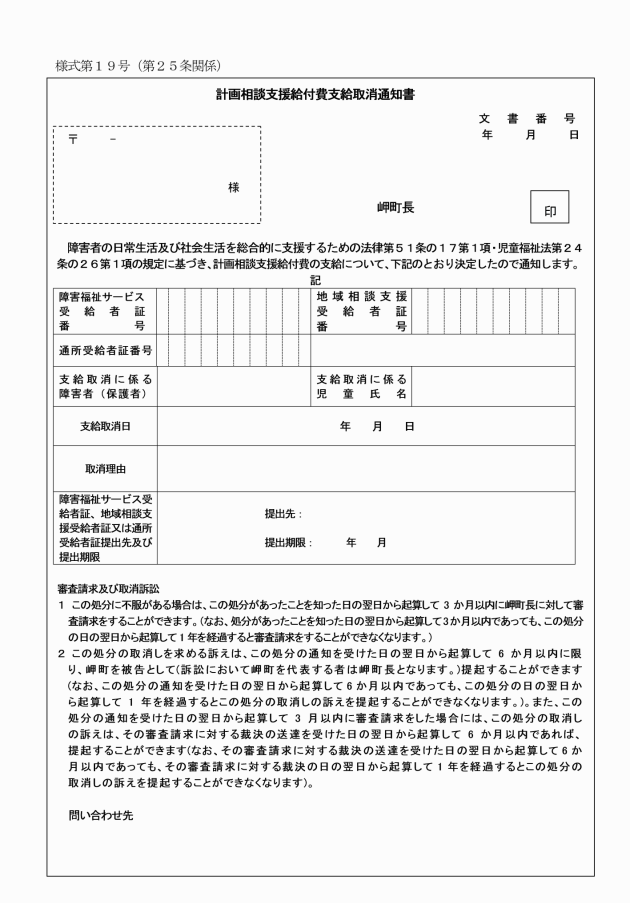

(支給認定の取消し)

第25条 施行規則第34条の55の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

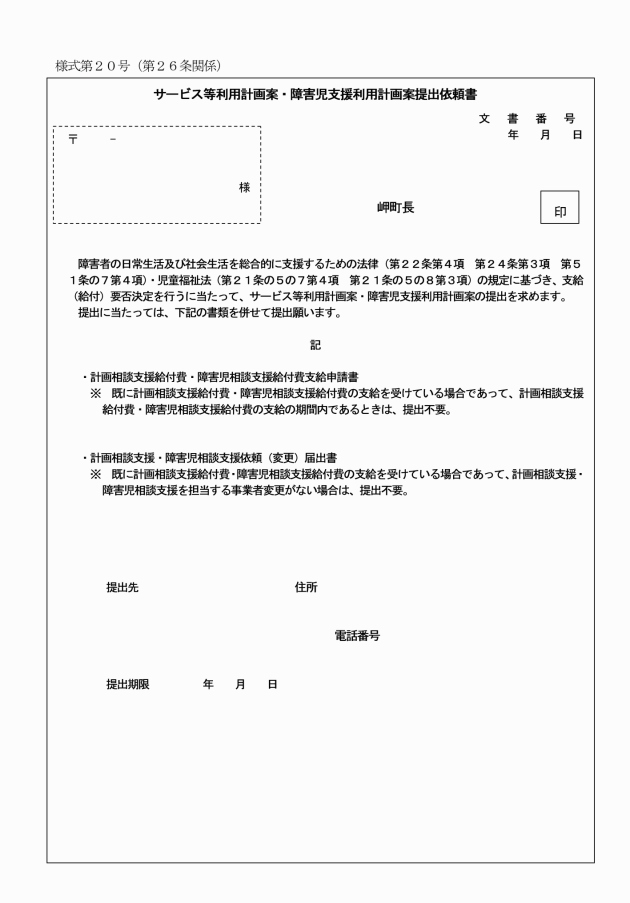

(サービス等利用計画案の提出)

第26条 法第22条第4項、法第24条第3項、法第51条の7第4項に規定する申請は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第20号)によるものとする。

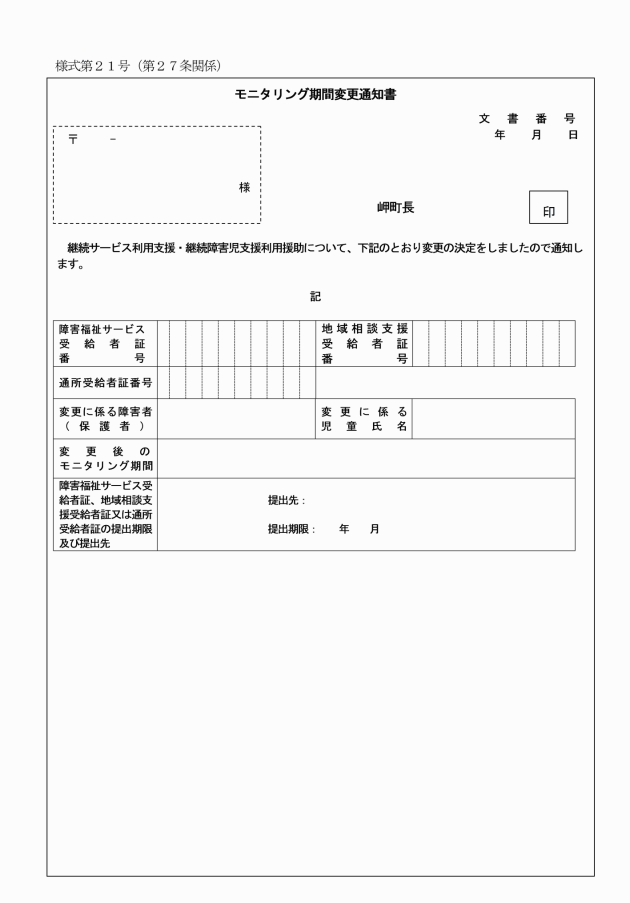

(継続サービス利用支援の期間変更)

第27条 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者が、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において、継続して当該サービス、サービス利用等利用計画が適切かどうかにつき検証を行った結果、継続サービス利用支援の期間変更が妥当と認めた場合、町長はモニタリング期間変更通知書(様式第21号)を以て、期間の変更を通知するとともに、当該受給者証の提出を求め期間変更の記載を行うものとする。

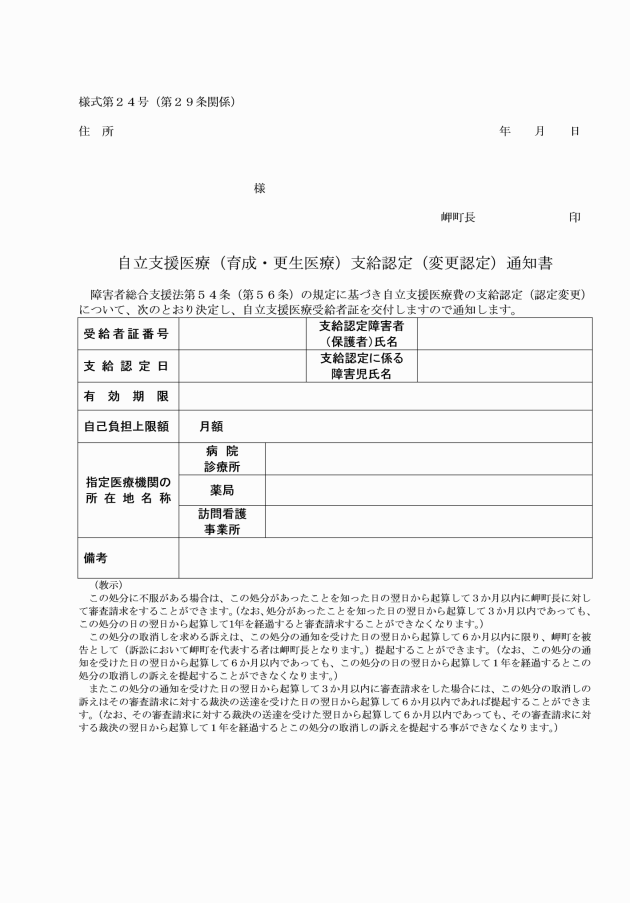

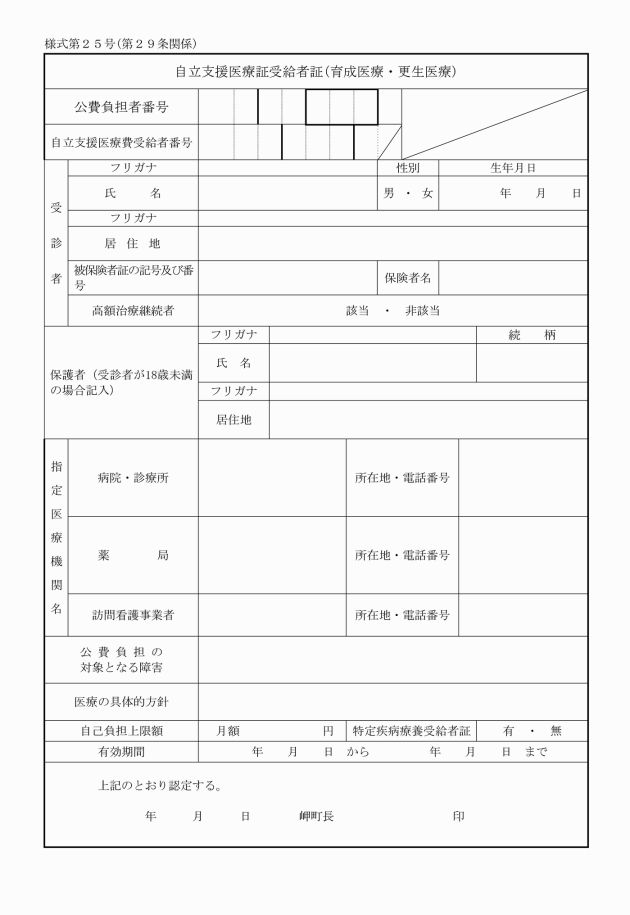

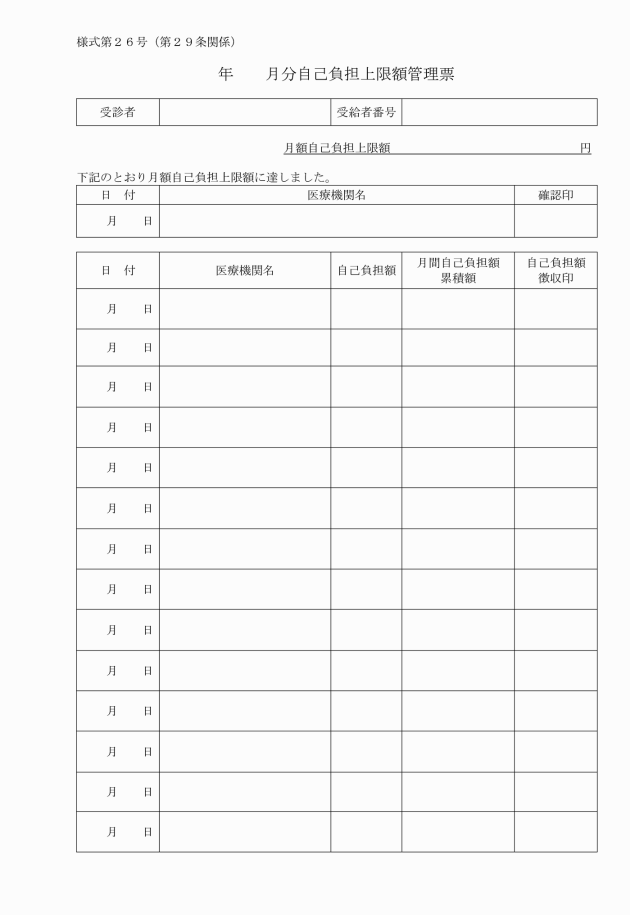

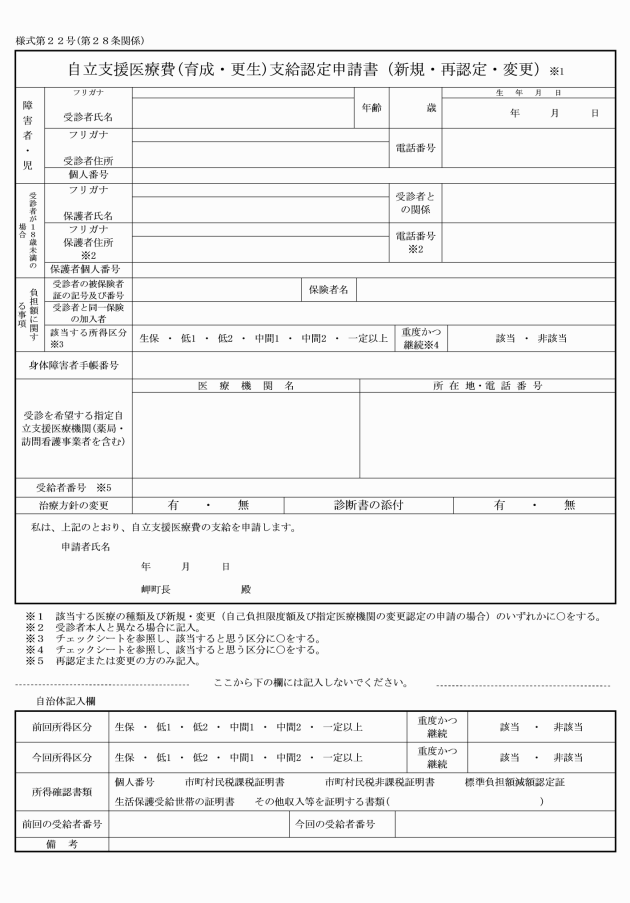

第5章 自立支援医療費

(自立支援医療費の支給認定の申請)

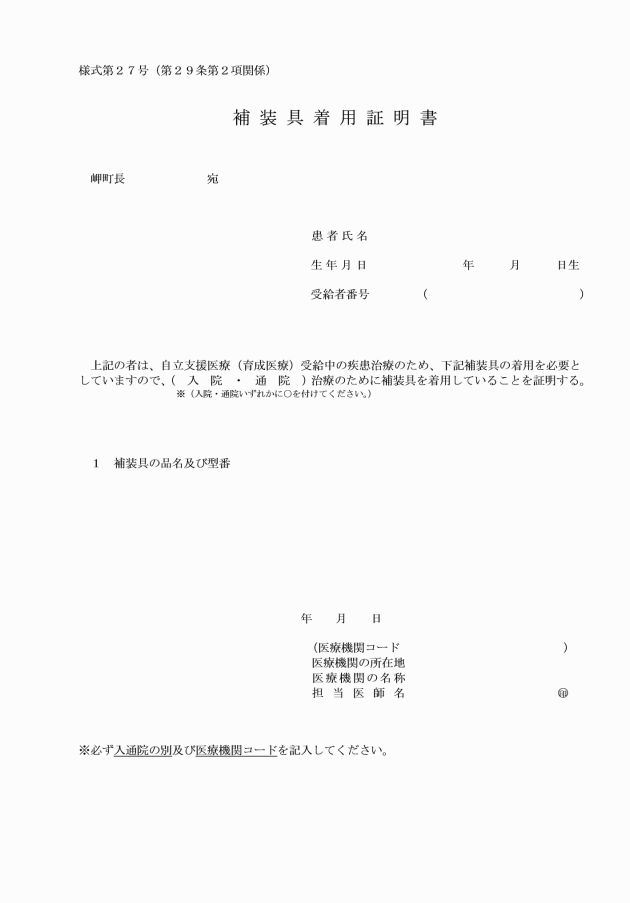

第28条 法第53条に規定する申請は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(様式第22号)に法第54条第2項に規定する指定自立支援(育成医療・更生医療)機関において更生医療若しくは育成医療を主として担当する医師が作成した意見書を付して行わなければならない。

2 自立支援医療(育成医療)にあっては、運動療法に要する器具を除く治療材料(装具)の交付を必要と認める場合に、現物給付又は請求書に補装具着用証明書(様式第27号)を付けて現金給付する方法により支給するものとする。

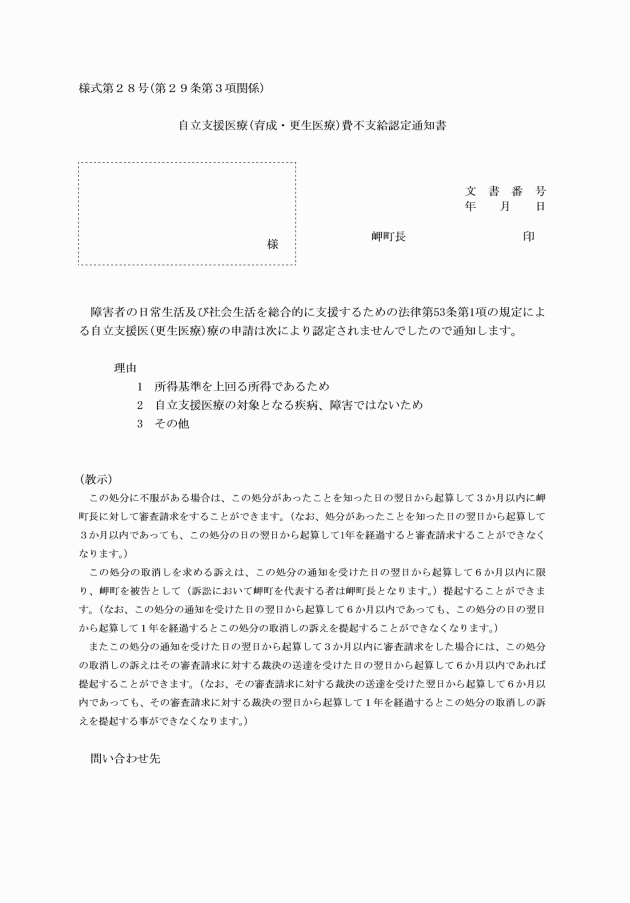

3 町長は、法第54条第1項の規定による申請を認めないこととしたときは、自立支援医療(育成・更生医療)費不支給認定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(支給認定等の変更)

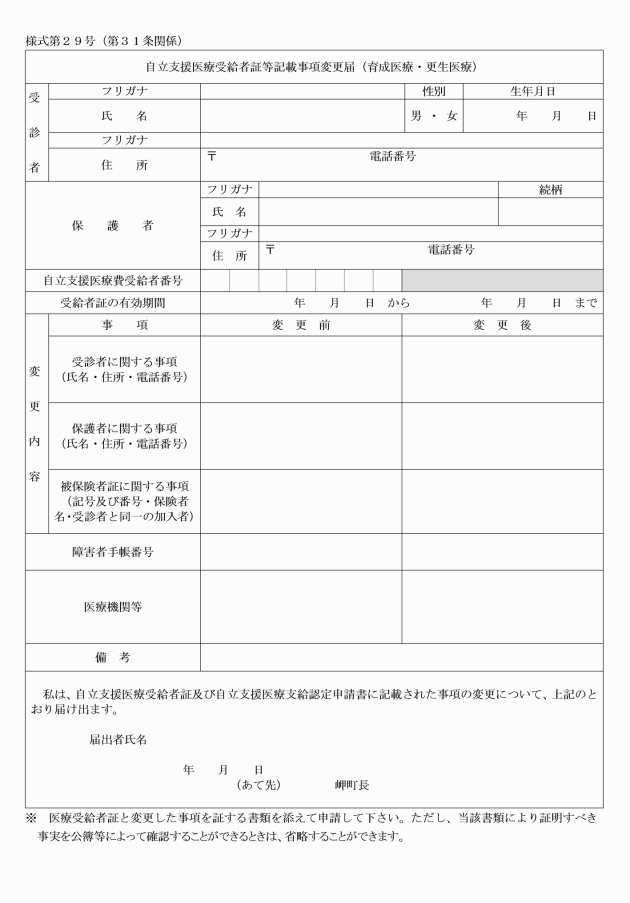

第31条 法第56条第1項に規定する申請は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第29号)によるものとする。

3 前項の規定による変更の認定を行ったときは、当該変更に係る事項を記載した医療受給者証を申請者に交付するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

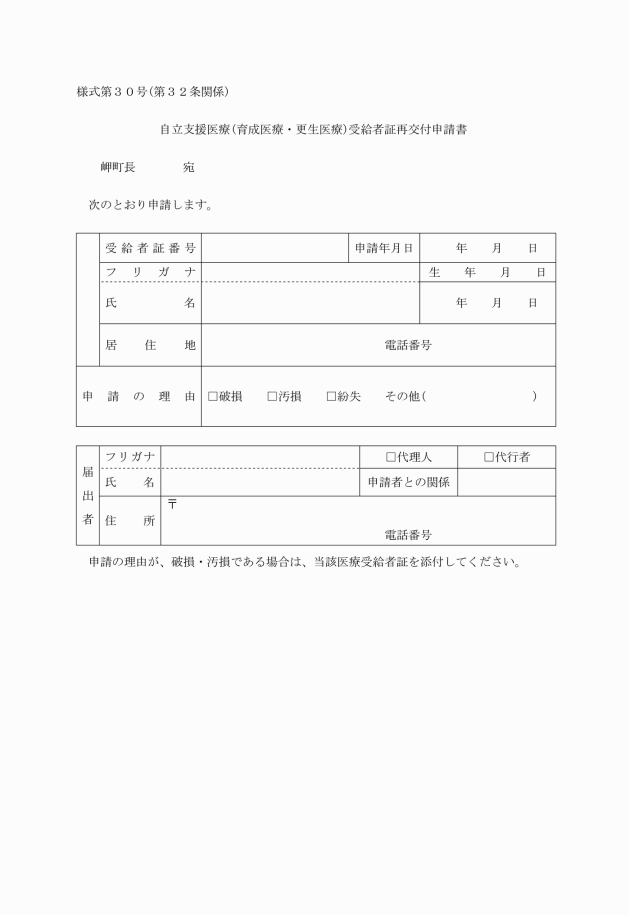

第32条 受給者証の再交付申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第30号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

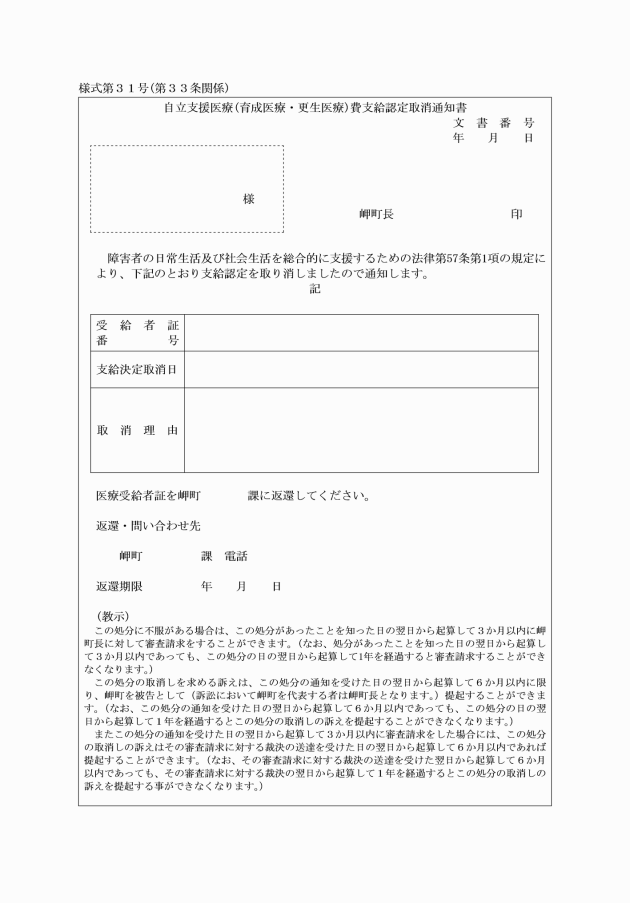

第33条 法第57条第1項の規定による支給認定の取消しは、自立支援医療(育成医療・更生医療)費支給認定取消通知書(様式第31号)によるものとする。

第6章 補装具費

(補装具費の支給の手続)

第34条 施行規則第65条の7の規定による申請等、補装具費の支給の手続は、補装具費支給事務取扱指針(参考様式を含む。平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)によるものとする。

第7章 地域生活支援事業

(地域生活支援事業の種類)

第35条 法第77条の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、市町村地域生活支援事業として次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 社会参加促進事業

(8) 成年後見制度事業

(9) 訪問入浴サービス助成事業

(10) その他町長が必要と認める事業

(1) 委託による方法

(2) 運営又は委託に係る費用の全部又は一部を補助又は負担する方法

(3) サービス利用料の全部又は一部を給付する方法

(利用手続)

第37条 障害者等は、第35条各号に規定する事業を利用しようとするときは、それぞれ別に定めるところにより必要な手続を行わなければならない。

(登録事業者)

第38条 第36条第1項第3号に規定する事業について、当該サービスを提供しようとする事業者は、別に定めるところにより、町に登録するものとする。

(給付の基準)

第39条 町長は、第35条第1項第3号、第4号、第6号及び第9号に掲げる事業に関し、第36条第1項第3号の規定によりサービス利用料の給付を行う場合は、別表左欄に掲げる区分ごとにそれぞれ右欄に掲げるところにより給付する。

第8章 雑則

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月9日規則第23号)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に申請があったものについては、記載事項を補完する等の措置により、この規則の相当規定によりなされた申請があったものとみなす。

附則(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日規則第16―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第39条関係)

区分 | 町が給付する額 |

日常生活用具給付等事業 | 別に定める基準額の90/100に相当する額(実際の価格が基準額以下の場合は、その90/100に相当する額、ただし、ストマ用装具、福祉電話及び点字図書については、別に定めるところによる)。 ただし、1月あたりの給付額は、別に定める基準額の10/100に相当する額(実際の価格が基準額以下の場合は、その価格)から次の区分に掲げる額を減じた額を加算して給付することができる。 ①生活保護世帯 0円 ②町民税非課税世帯 0円 ③町民税課税世帯 24,000円 |

移動支援事業 | 派遣時間に30分あたり900円を乗じて得た額の90/100に相当する額 なお端数時間は15分未満の場合は切り捨て、15分以上の場合は30分とする。また初動加算として1日1回限り600円を加算する。 ただし、1月あたりの給付額は、別に定める基準額の10/100に相当する額から、次の区分に掲げる額を減じた額を加算して給付することができる。 ①生活保護世帯 0円 ②町民税非課税世帯 0円 ③町民税課税世帯 4,000円 |

日中一時支援事業 | 別に定める基準額の90/100に相当する額 ただし、1月あたりの給付額は、別に定める基準額の10/100に相当する額から、次の区分に掲げる額を減じた額を加算して給付することができる。 ①生活保護世帯 0円 ②町民税非課税世帯 0円 ③町民税課税世帯 4,000円 |

訪問入浴サービス助成事業 | 別に定める基準額の90/100に相当する額 ただし、1月あたりの給付額は、別に定める基準額の10/100に相当する額から、次の区分に掲げる額を減じた額を加算して給付することができる。 ①生活保護世帯 0円 ②町民税非課税世帯 0円 ③町民税課税世帯 4,000円 |

様式第23号 削除