○岬町職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等の支援及び弁護士費用の負担に関する規則

令和6年7月8日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等において、被告となった職員等の訴訟を町が支援すること及び当該職員等の勝訴が確定した場合に、弁護士又は弁護士法人(以下「弁護士等」という。)に支払うべき報酬及び費用(以下「弁護士費用」という。)の全部又は一部を町が負担することにより、職員等が職務に精励できる環境を整備し、もって町政の円滑な推進に資することを目的とする。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する職員又は職員であった者をいう。

ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項に規定する一般職及び特別職の職にある職員

イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員

(2) 職務上の損害賠償請求訴訟等 職員等が町の業務を行うに当たり故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとして、当該職員等に対し損害の賠償を求める訴えに係る訴訟その他職務上の行為に関し当該職員等が被告となる訴訟(町が原告であるものを除く。)をいう。

(3) 対象行為 職務上の損害賠償請求訴訟等において損害の原因とされた行為をいう。

(4) 弁護士費用 弁護士等に支払うべき報酬及び費用をいう。

(5) 公務員賠償責任保険 職員等が他人から訴訟等(職員等としての業務に密接に関連した行為(不作為を含む。)を原因とする損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。)を提起された場合に、当該職員等に対し弁護士費用又は損害賠償金について保険金が支払われる保険をいう。

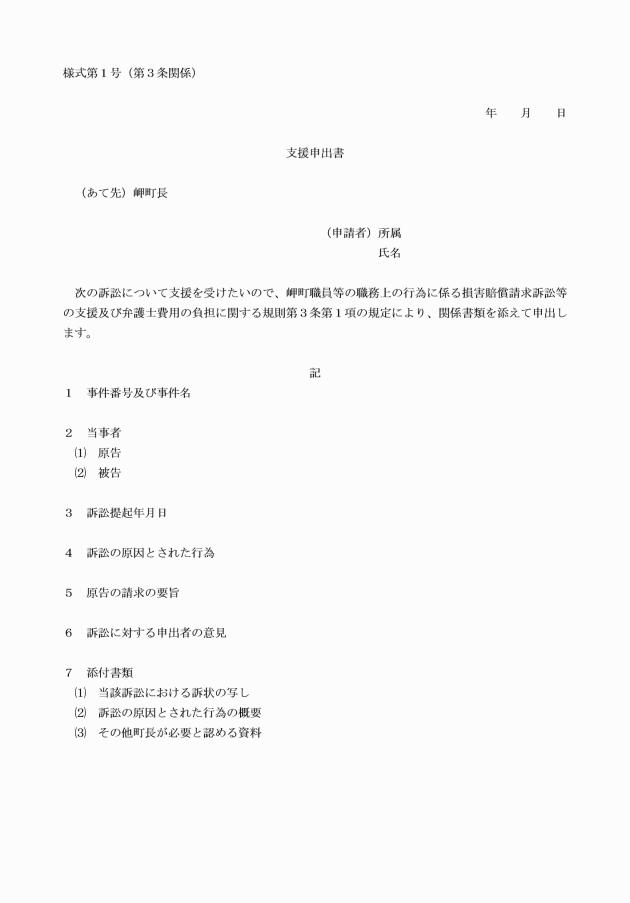

(支援を要する旨の申出)

第3条 職員等は、職務上の損害賠償請求訴訟等を提起され、町から当該訴訟の支援を受けようとするときは、支援申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定による申出をした職員等(以下「申出者」という。)及び対象行為をしたときの所属長に対し、当該訴訟及び対象行為に関する資料の提出及び意見を求めることができる。

(支援の方法)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申出があったときは、必要に応じて申出者に対し支援を行うことができる。ただし、対象行為が申出者の職務上の行為でないこと又は申出者が対象行為をするに当たり故意若しくは重大な過失があったことが明らかである場合は、この限りでない。

2 前項の規定による支援は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。

(1) 職務上の損害賠償請求訴訟等の遂行のための弁護士の紹介

(2) 裁判所に提出する書面等の作成に関する助言

(3) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第43条に規定する補助参加の申出

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援の対象となる訴訟の遂行のための必要な支援

(1) 対象行為が支援を受けている者の職務上の行為でないことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が支援をする必要がなくなったと認めるとき。

(弁護士費用の負担)

第6条 町は、職員等が職務上の損害賠償請求訴訟等に勝訴したことが確定した場合において、当該職員等に支払うべき弁護士費用があるときは、予算の範囲内で、町長が別に定める額を上限として、その全部又は一部を負担することができる。

(1) 職務上の損害賠償請求訴訟等に係る対象行為について、町を被告として提起された国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による損害の賠償を求める訴えに係る訴訟(以下「国家賠償請求訴訟」という。)について町が勝訴したことが確定していないとき。

(2) 職務上の損害賠償請求訴訟等の判決が確定するまでに、当該職務上の損害賠償請求訴訟等に係る対象行為について、町を被告として提起された国家賠償請求訴訟について町が敗訴したことが確定し、かつ、町が当該職員に対し国家賠償法第1条第2項に基づく求償権を行使することを決定したとき。

(3) 職務上の損害賠償請求訴訟等の判決が確定するまでに、当該職務上の損害賠償請求訴訟等に係る対象行為について、町を被告として提起された国家賠償請求訴訟について和解が成立した場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったと認められるとき。

(4) 職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員等(以下「被告職員等」という。)が弁護士費用の全部について、他人から寄附又は給付を受けたとき。

(5) 被告職員等が弁護士費用の全部について、公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けたとき。

(1) 被告職員等が弁護士費用の一部について、他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分

(2) 被告職員等が弁護士費用の一部について、公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けた場合 当該支払に係る部分

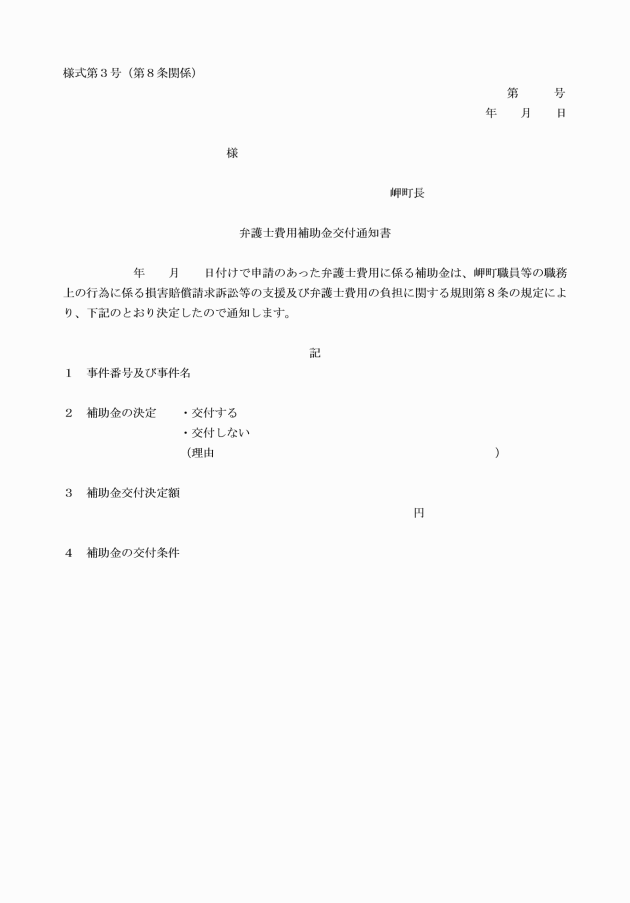

4 第1項の規定による弁護士費用の負担は、被告職員等に対し補助金を交付することにより行う。

5 前項の補助金(以下「補助金」という。)に関しては、岬町補助金等交付規則(平成5年岬町規則第10号)の規定は適用せず、次条から第12条までに定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第7条 被告職員等が補助金の交付を受けようとするときは、弁護士費用補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 当該訴訟の確定判決の判決書又は相手方が提出した訴えの取下げに係る書面の写し

(2) 被告職員等と弁護士等との間で締結された委任契約の契約書の写し

(3) 前号の委任契約に基づき被告職員等が支払った弁護士費用の領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請をした職員等(以下「申請者」という。)及び対象行為をしたときの所属長に対し、当該訴訟及び対象行為に関する資料の提出並びに意見を求めることができる。

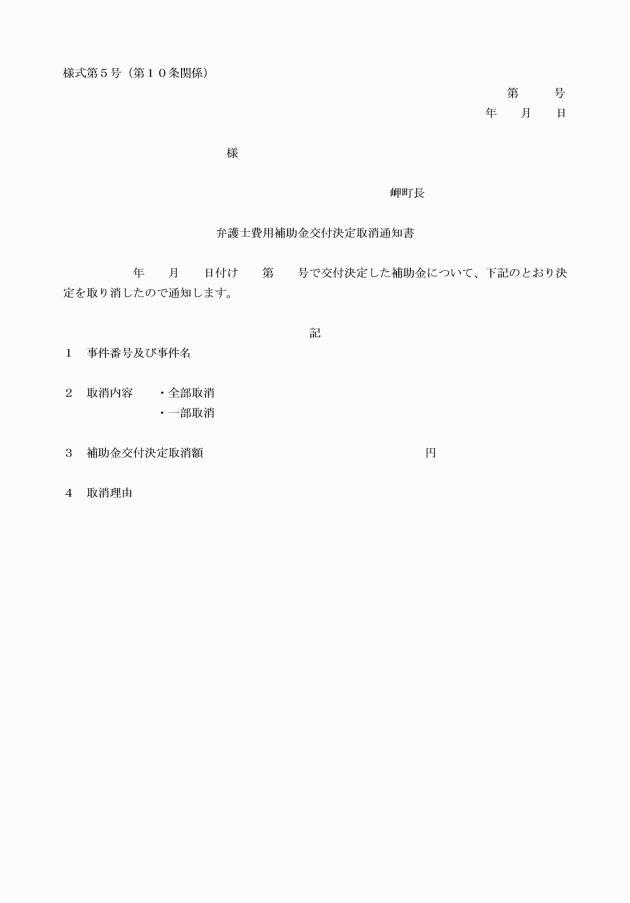

(補助金の交付の決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が補助金の交付の決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第7条第1項の弁護士費用補助金交付申請書又はその添付書類に虚偽の記載があることが判明したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めるとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、返還義務者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

3 返還義務者は、返還を命ぜられる補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合における当該納付の日の翌日以後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に係争されている職務上の損害賠償請求訴訟等についても適用する。