後期高齢者医療制度:保険料について

更新日:2024年06月26日

保険料の決め方

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、被保険者個人ごとに決まります。

なお、保険料を決める基準(保険料率)は、広域連合が決定し、2年ごとに見直されます。

●令和6年度の保険料における激変緩和措置について

生年月日が昭和24年3月31日以降または障害認定により資格取得した加入者については、限度額が73万円です。また、所得割については、賦課のもととなる所得金額が38万円以下の方は、軽減用所得割10.94%が適用されます。

◇保険料の軽減措置

世帯内の所得水準に応じて、保険料のうち均等割額について、次の割合で軽減されます。 (※)「給与所得者の数」とは、次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数で、2人以上いる場合に適用します。

(※)「給与所得者の数」とは、次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数で、2人以上いる場合に適用します。

〇給与等の収入金額が55万円を超える方

〇65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

〇65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

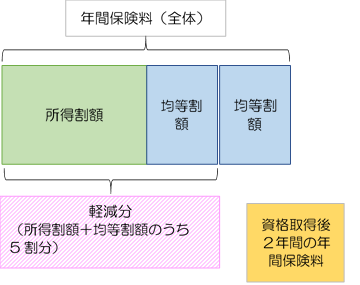

★被扶養者であった方の保険料

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度においては、保険料は個人ごとに賦課されるため、保険料をご負担いただくことになります。ただし、当面の間、所得割額については賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割分が軽減されます。

《被扶養者だった方の保険料(イメージ)》

【大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ】 http://www.kouikirengo-osaka.jp/

保険料の納め方

保険料の納め方は、年金受給額によって「普通徴収」と「特別徴収」の2通りに分けられます。

(1)特別徴収(年金からのお支払い)

年金からの天引きによる徴収のことで、次のいずれもの条件に当てはまる場合は、原則として特別徴収による納付となります。

〇公的年金受給額が年間18万円以上

〇介護保険料が特別徴収されていて、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる公的年金受給額の1/2を超えない

なお、複数の年金を受給している場合は、年間受給額が18万円以上の年金のうち、もっとも順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。また、特別徴収で納めることになっている場合でも、口座振替でお支払いを希望される方は申請いただくことで、口座振替に変更が可能です。

(2)普通徴収(納付書や口座振替等で徴収)

次の条件に当てはまる方については、納期(毎年7月から翌年3月までの間)に口座振替もしくは納付書で保険料を納付いただきます。

- 特別徴収の要件に当てはまらない方

- 75歳になったばかりの方や転入された方。(特別徴収になるまでの間は普通徴収となります。)

▼普通徴収の場合の納付方法

普通徴収の場合、次の方法で納付が可能です。

〇口座振替

振替口座を金融機関にお届けいただくことで、毎月納期に登録口座から自動的に振替されます。口座振替にすると、納期限を過ぎたり、役場や金融機関まで出向いて納付していただく手間が省けます。

なお、後期高齢者医療制度に移行する前に加入していた医療保険で口座振替をされていた場合も、以前の振替口座は引き継がれません。改めて口座振替の手続きが必要となるのでご注意ください。

〇納付書での納付

毎月納期までに納付書で納めていただきます。なお、納付書での納付は、役場会計窓口や郵便局、金融機関の窓口のほか、次の方法で納付が可能です。ただし、いずれも納付書は必要です。

〇コンビニエンスストアでの納付

いつでもどこでも手軽に納付できるよう、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」)で保険料の納付ができます。これまでの役場や金融機関に加え、全国のコンビニで納付することができます。なお、コンビニを利用して納付する場合も、金融機関等と同様に負担する手数料は無料です。また、納期限が過ぎたものや金額が訂正されたものは利用できません。

〇スマートフォンアプリを利用した納付

一部のスマートフォンアプリでも納付が可能です。ただし、納付書1枚の金額が30万円以下で納付書にバーコードが印刷されたものに限ります。また、納期限が過ぎたものや金額が訂正されたものは利用できません。なお、領収書は発行されませんが、アプリ内で納付履歴の確認ができます。

【利用できるスマートフォンアプリ】

PayPay・LINEPay・PayB・支払秘書・J-Coin ・d払い ・au Pay

保険料を滞納したとき

(1)納期限を過ぎても保険料の納付がない場合、法律に基づき「督促状」が送付されます。(なお、督促手数料100円が課されます。)

(2)滞納が進むと、電話や文書、訪問等による催告が行われ、さらに特別な事情もなく続いた場合は、通常より有効期限の短い被保険者証が交付されます。

(3)滞納が1年以上続いた場合、被保険者証を返還していただき、「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。資格証明書が交付された場合、医療機関に受診した際、いったん全額自己負担(10割)となります。

また理由もなく1年6か月以上滞納が続くと、保険給付の全部または一部が差し止められる場合があります。また、財産調査により、年金、預貯金、給与、不動産等の財産が差し押さえられることがあります。

このような事態にならないために、保険料は期限内に納めるようにしましょう。また、納付が困難な場合は、役場保険年金課窓口にご相談ください。

保険料の減免と徴収猶予

次のいずれかの条件に該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められる場合は、納付できない保険料を限度に減額または免除される場合があります。

- 震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

- 被保険者または保険料の連帯納付義務者の収入が、事業の不振、休業または廃止、失業等の理由により、著しく減少したとき。

- 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

▼申請に必要なもの

- の場合

申請書、罹災証明書

2.の場合

申請書、収入申告書、その他所得を証明するもの

3.の場合

申請書、収監証明書等

※申請書の様式は、役場保険年金課窓口または大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページにあります。

【大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ】申請書ダウンロード

https://www.kouikirengo-osaka.jp/application/index.html

- この記事に関するお問い合わせ先

-

しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係

大阪府泉南郡岬町深日2000-1

電話:072-492-2705

メールフォームによるお問い合わせ